生い立ち

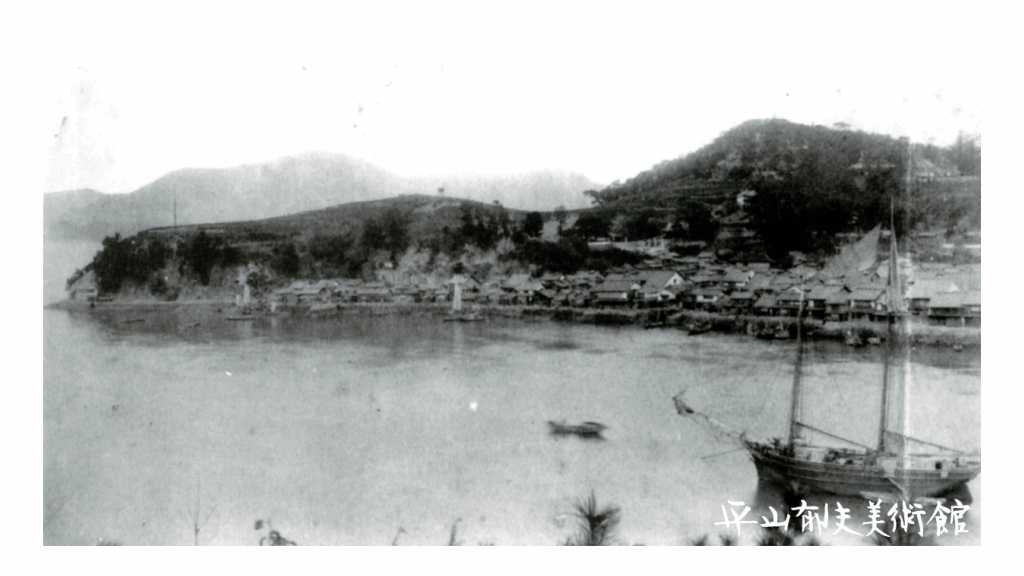

平山郁夫は1930年(昭和5)6月15日、広島県豊田郡瀬戸田町(生口島・現尾道市瀬戸田町)に父・峰市、母・ヒサノの次男、4男5女の3番目として生まれました。平山家は300年以上も続く旧家で、菩提寺の寺伝によれば、初代の柴田孫左衛門は、戦国武将柴田勝家の孫だとされています。

生口島は瀬戸内の温暖な気候に恵まれ、また、国宝の向上寺三重塔や奈良時代の創建といわれる古刹光明坊(光明三昧院)など、歴史ある寺社が多い島です。この地で郁夫少年は群青色の海に遊び、多感で探究心旺盛な少年時代をすごしました。

美しい風土と信仰心あつい両親の深い愛情に育まれた平山郁夫の美意識と感性は、のちの画業に大きく息づいています。

01. 中学入学・原爆被爆

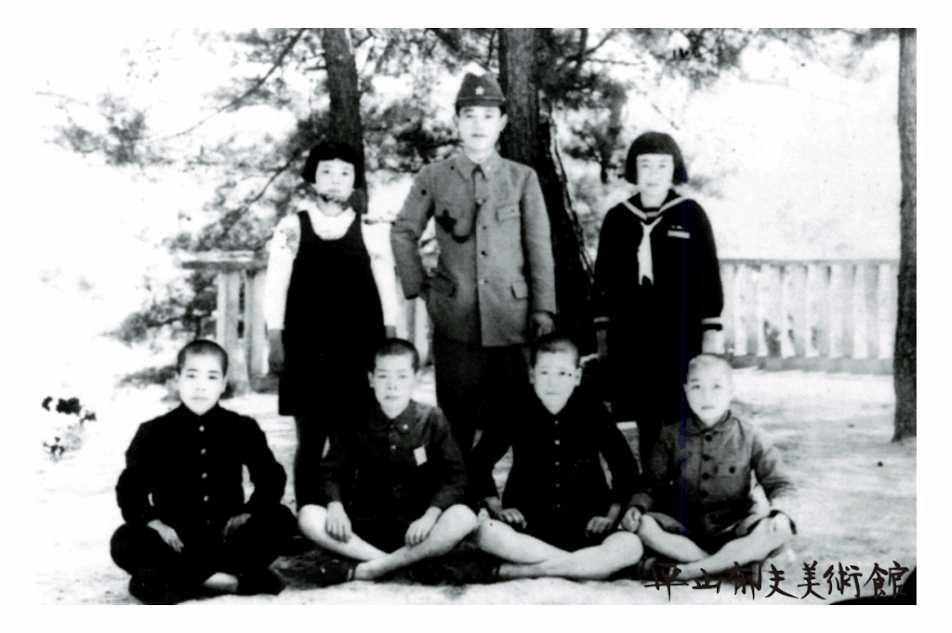

中央(1943年)

平山郁夫は1943年(昭和18)3月、瀬戸田国民学校を卒業後、広島市内の私立修道中学校に進学しました。太平洋戦争の戦時体制下でもあり、寄宿舎の食生活の貧しさから体調を崩して、2年生の夏休み明けに下宿住まいを始めました。孤独と空腹をまぎらすために絵を描くのが唯一の楽しみでした。

1944年には学徒勤労動員方策が定まり、病弱な体をおして自ら志願して働いていましたが、翌1945年7月からは広島市霞にあった広島陸軍兵器補給廠(現在の広島大学医学部)に通っていました。

8月6日は、補給廠から少し離れた渕崎(現在の仁保町)にあった補給廠の材木置き場での作業でしたが、午前8時の点呼のあと、平山郁夫は作業小屋の外で一人、晴れた空を眺めていました。

純白の落下傘に気づき仲間に報せに小屋に入る、と同時に背後から大閃光に包まれました。原子爆弾の投下でした。爆心から4キロ弱の地点でしたが、一度爆心から2キロ弱の寄宿先に戻ったり、比治山橋のたもとまで様子を見に行くなどした後、地獄絵さながらの広島を逃れて生家に向かい、翌朝帰りつくことができました。

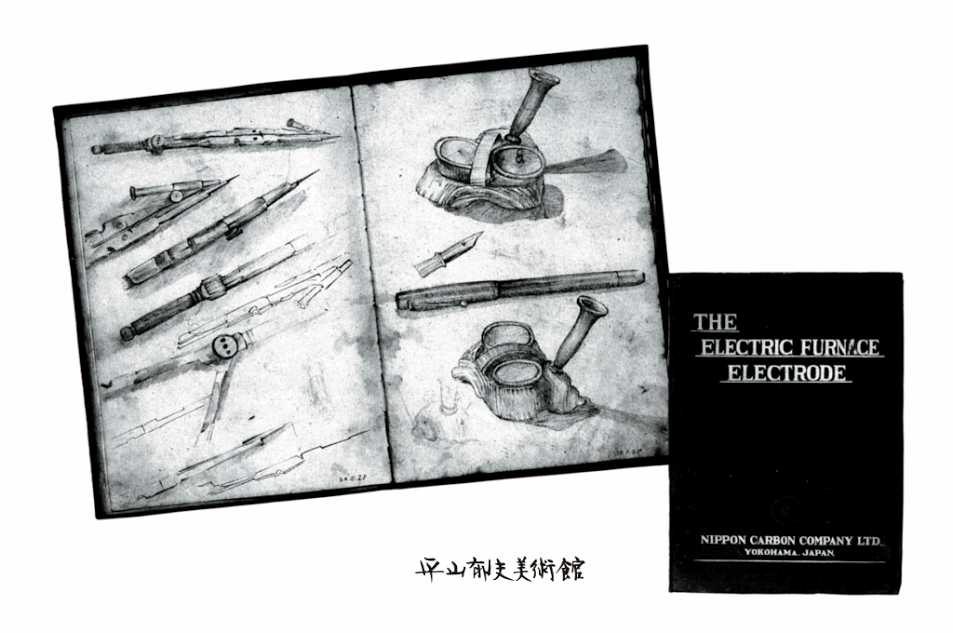

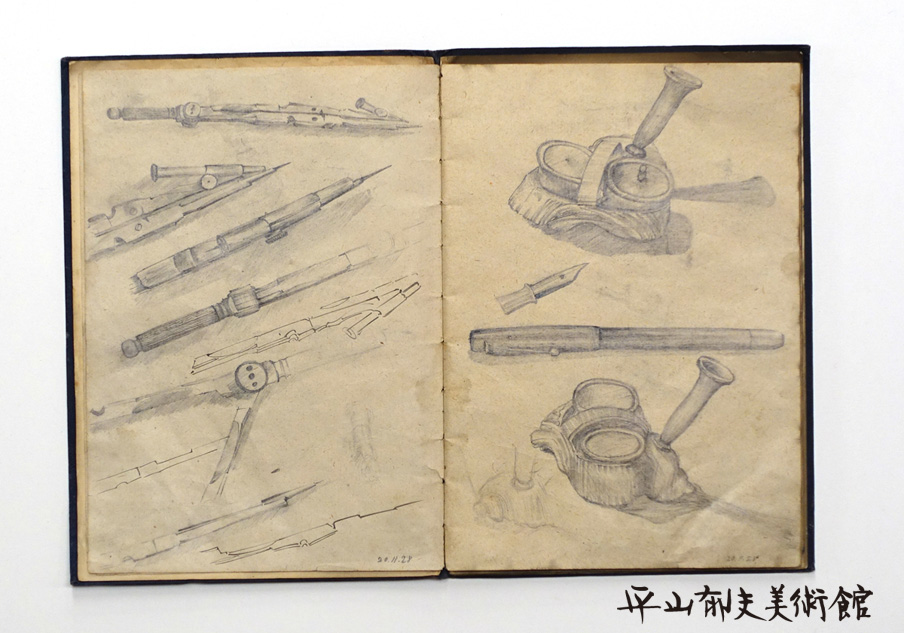

15歳の中学生が受けた、生涯、心と身体にのこる体験であり、後に作品《仏教伝来》を始めとする仏伝とシルクロード連作へ続く画業の原点となりました。被爆したときも肌身離さず持っていた中学生時代の作品は、平山郁夫美術館でみることができます。

被爆後、体調を崩してしばらく寝込んだこともあり、終戦後の11月、三原近郊の広島県立忠海中学校へ転校しました。

02. 東京美術学校入学

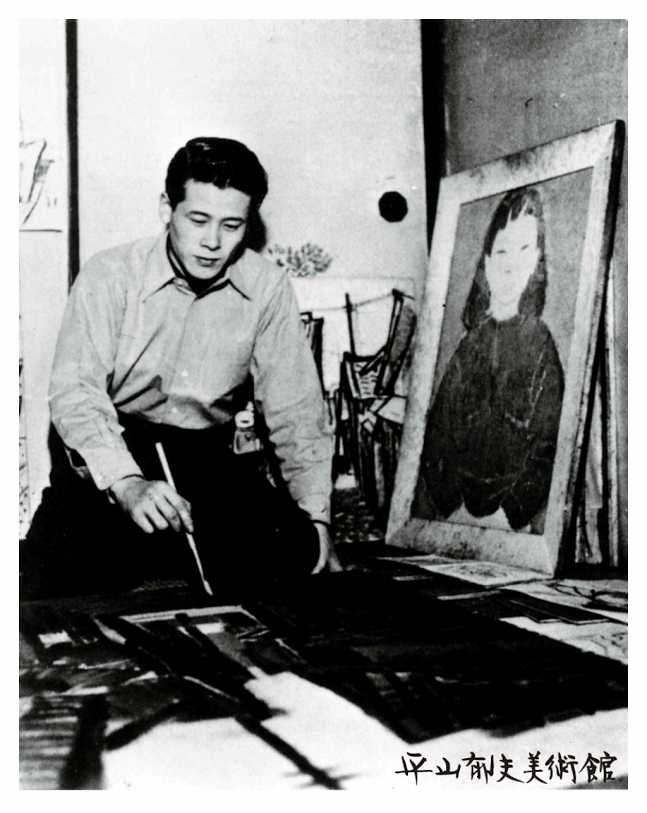

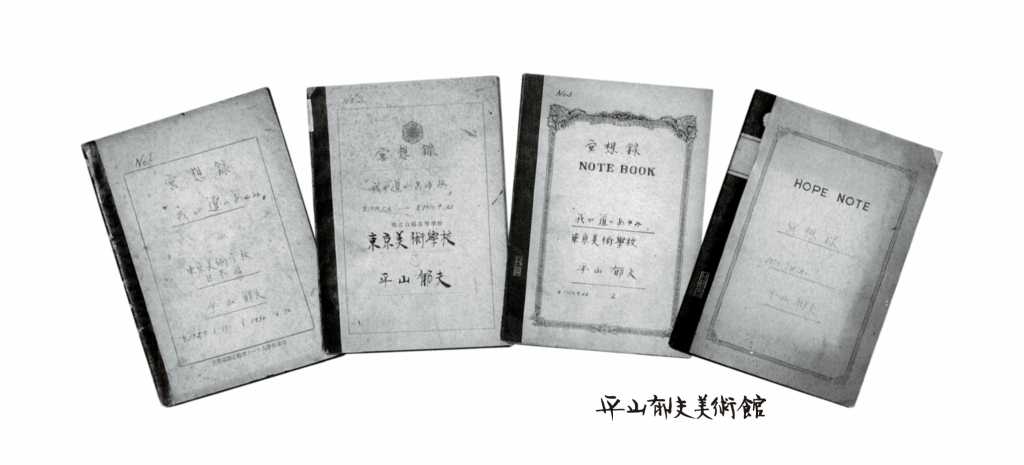

左(1947年)。

平山郁夫は1947年(昭和22)、忠海中学を4年で修了し、東京美術学校(現・東京芸術大学)日本画科予科に入学しました。この選択は、大伯父(母方の祖母の兄)の彫金家清水南山の強い勧めによるものでした。寄宿先でもあったこの大伯父から美術論、芸術論、そして画家としての心構えの教示を得ました。

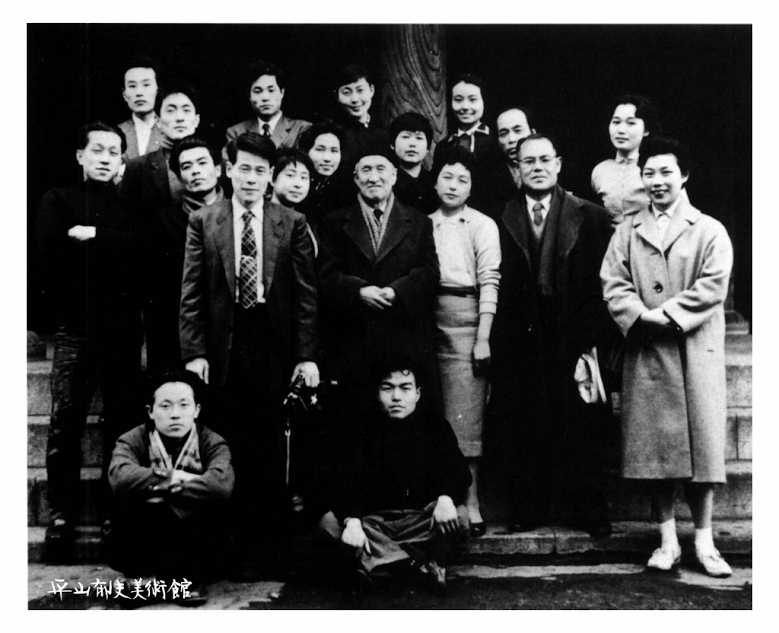

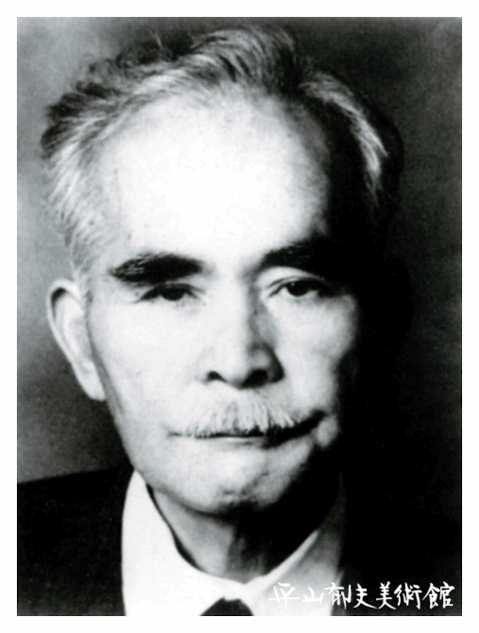

美術学校では、小林古径、安田靫彦教授らの指導を受けました。1952年、美術学校を卒業と同時に、改組された東京芸術大学の副手となって新任の前田青邨教授につき、その後助手となりました。

順風ともみえる歳月ですが、同時に入学した学生の中では最年少で、ことさら絵画の技法を学んでいなかったため、まわりの技量に圧倒されて悩んだことを後年語っています。また、このころの風潮として「日本画滅亡論」に象徴される伝統的日本画否定の議論が興ったこともあって、一時は画家を断念して研究者を目指そうとも思ったこともあったのですが、日本美術史の谷信一教授の懇切な説諭もあって、自信を取り戻し、猛烈な研鑽の結果、1952年(昭和27)、美術学校を卒業するときには第2席となり、作品は買い上げとなるまでになりました。(第1席は、のちに夫人となる松山美知子)

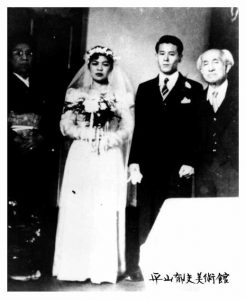

03. 日本画家への道

前田青邨夫妻の媒酌により東京・霊南坂教会で執り行われた(1955年)

美知子夫人は院展入選を果たしていたが、「一家に二人の画家は並び立たない」という青邨の言葉で結婚と同時に自ら絵筆を折った。

美術学校4年のとき、美術学校は新制の東京芸術大学美術学部となり、前田青邨が教授として着任しました。美術学校卒業後、副手として前田青邨のもとで本格的に日本画家の道を歩み始めた平山郁夫は、1952年(昭和27)日本美術院公募展(院展)に初めて応募しましたが、自信を持って応募した作品は、落選してしまいます。

この落選した作品《家路》は、現在平山郁夫美術館で所蔵していますが、この落選は画家として得難い、ありがたい経験であったと後年の平山郁夫は語っています。

翌年の院展には、落選を聞いた日から着手した、落選した絵と同じテーマ、同じ構図の作品《家路》(広島県立美術館蔵)で、再度応募し、初入選しました。その後は順調に入選を続け、55年には同院院友となります。

出品作品は、日本美術院賞(大観賞)、奨励賞、文部大臣賞などを次々と受賞し、61年には特待(無鑑査)、64年には34歳の若さで日本美術院同人に推されて、画壇における位置を確立しました。

この間、1955年(昭和30)に松山美知子と結婚、その後一男一女をもうけています。

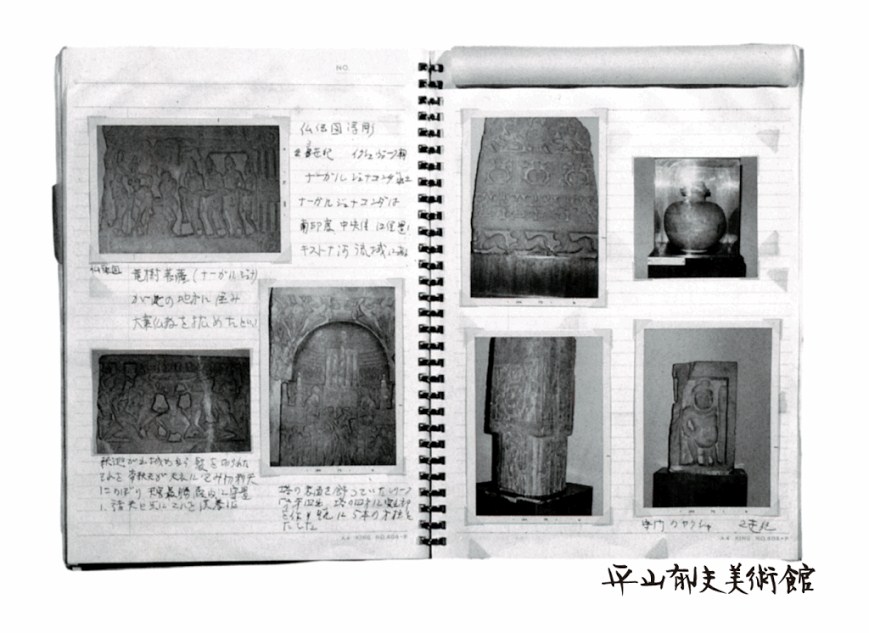

04. 仏教伝来

東京芸術大学で助手を務めていた1959年(昭和34)頃、原爆症と思われる兆候が現れ、白血球が通常の半分以下になり、極度の貧血状態が断続的に続きました。

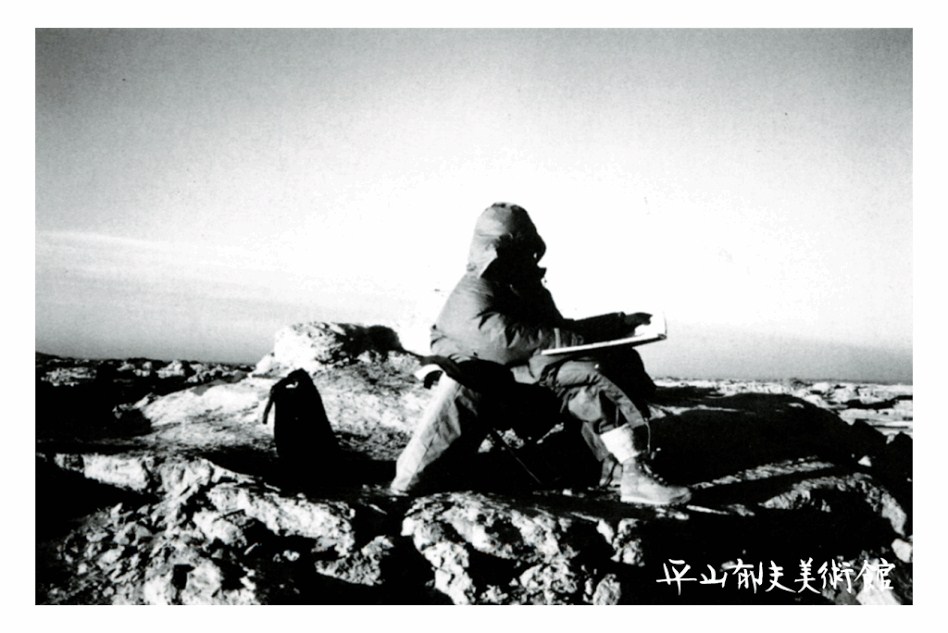

死の恐怖と対峙する日々のなかで、平山郁夫は大学の学生を率い、青森の八甲田山を巡る登山のような強行軍の写生旅行に出かけます。自らの限界に挑む若き画家に、5月の燃え上がるような新緑は生命力の蘇りを感じさせました。

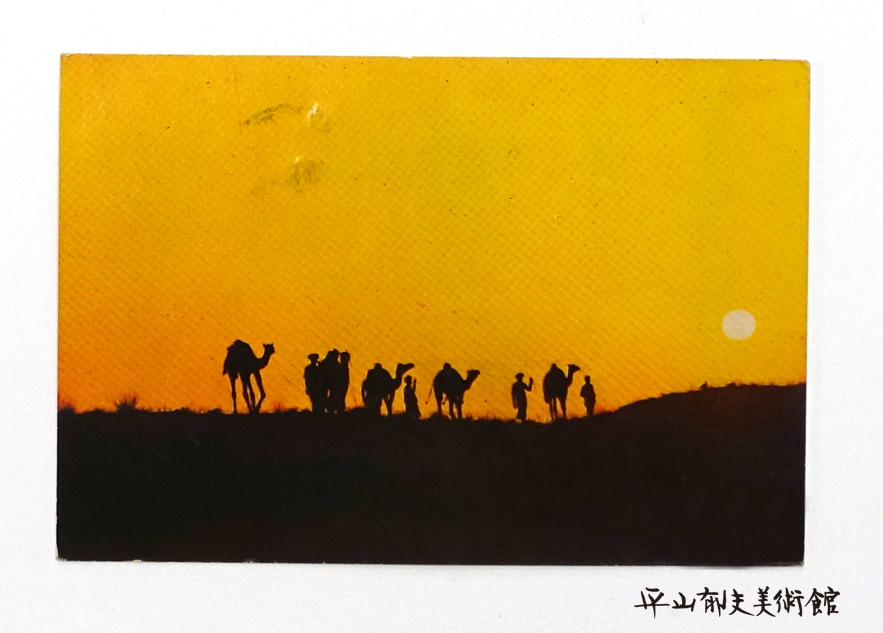

その旅から戻ったある日、新聞の小さな記事が、画家平山郁夫に決定的な転機をもたらしました。「東京オリンピックの聖火は、シルクロード経由で運んではどうか」というその記事をきっかけに、一つの絵の構想が浮かびました。

それは、シルクロードの砂漠をゆく旅の僧がオアシスに辿り着く情景でした。

中国・唐代の求法僧、玄奘三蔵(げんじょう・さんぞう)法師のイメージを描いた《仏教伝来》(平山郁夫美術館のロビーを飾る陶板の原画)は、小さな新聞記事がきっかけとなって生まれたのです。

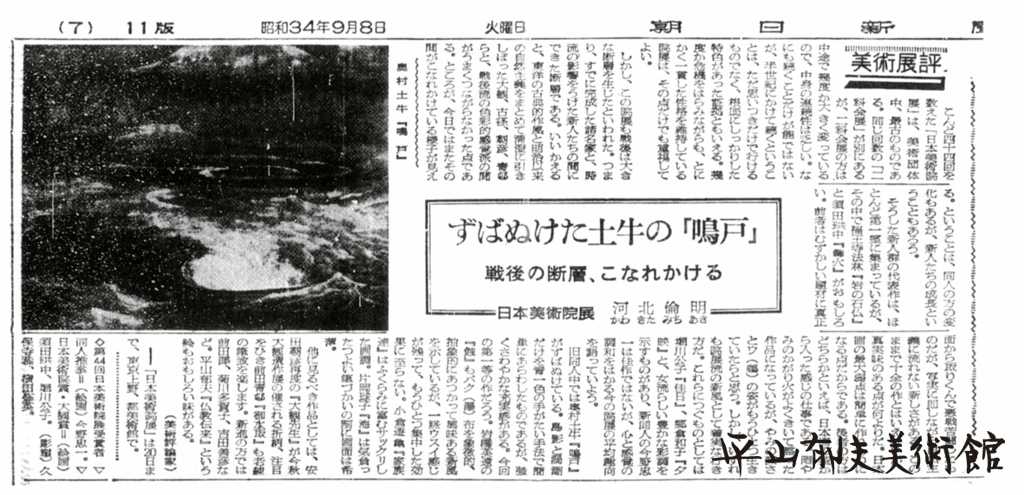

「死ぬまでに1作でいいから平和を祈る作品を残したい」という願いから生まれたこの《仏教伝来》は、美術評論家・河北倫明の新聞紙上の院展評に初めて取り上げられ、そのわずか二行の文字は、若き日の平山郁夫にとってはなによりの励ましとなりました。

《仏教伝来》(佐久市立近代美術館所蔵)は、平山郁夫の画業である「仏伝」と「シルクロード」シリーズの出発点となる記念碑的作品となりました。

05. ヨーロッパの分厚い宗教芸術の伝統に触れる

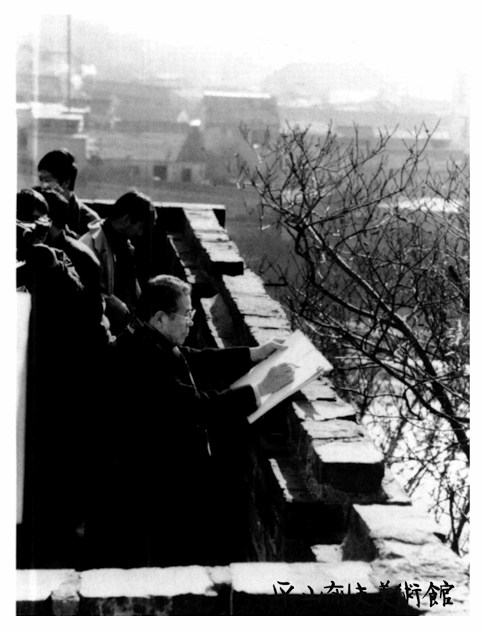

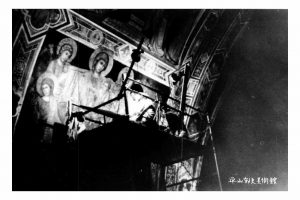

高さ5メートルの足場の上で作業をする。(1973年)

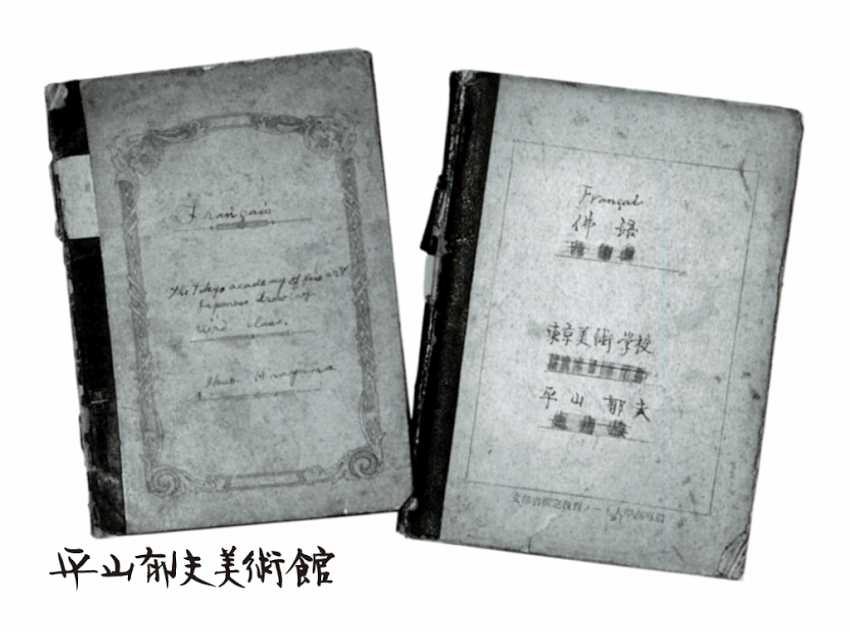

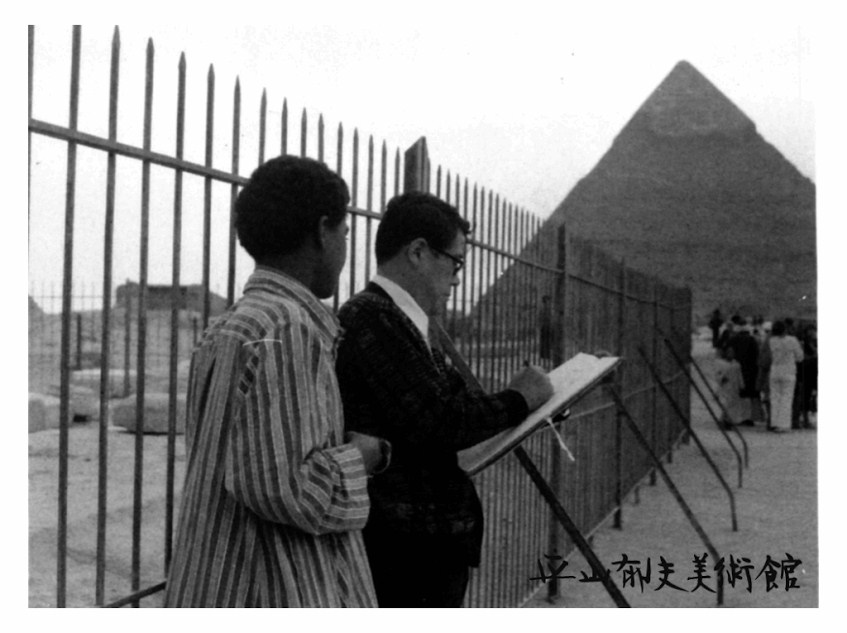

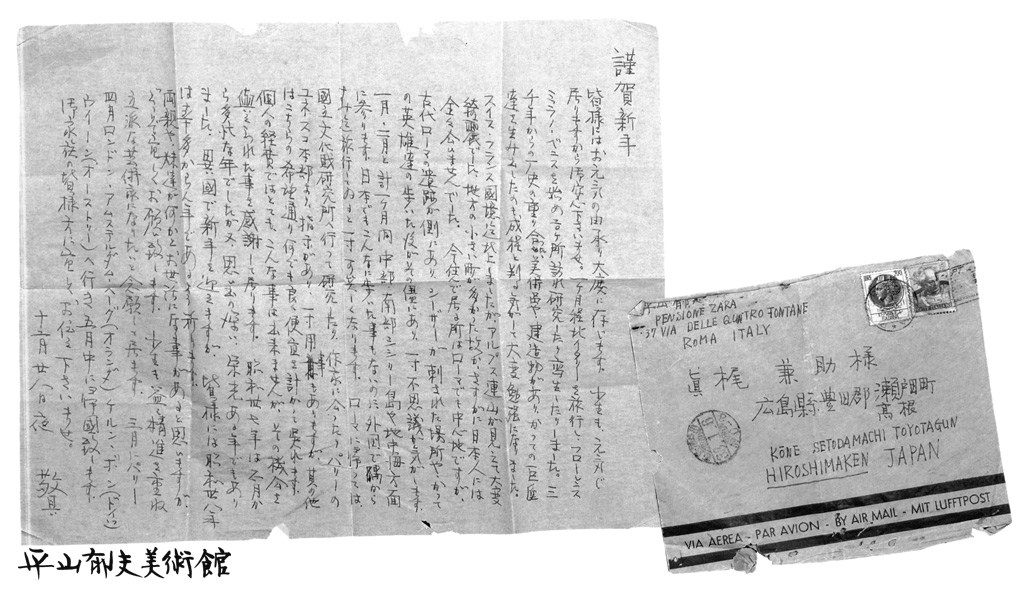

平山郁夫は1962年(昭和37)に第1回ユネスコ・フェローシップにより、6ヶ月にわたるヨーロッパ留学をしています。

研究題目は「東西宗教美術の比較」で、イタリア・フランス・イギリス・オランダ・ドイツの5カ国を歴訪、毎日のように各地の教会を訪れ、街角をスケッチしています。

ヨーロッパの宗教美術の伝統に触れたことは、自分の進むべき日本画の将来は、西洋の美術がキリスト教を背景とするように、仏教を背景としたインド・シルクロード・中国という分厚い東洋の伝統を背負ったものでなくてはならないという決意を生みました。

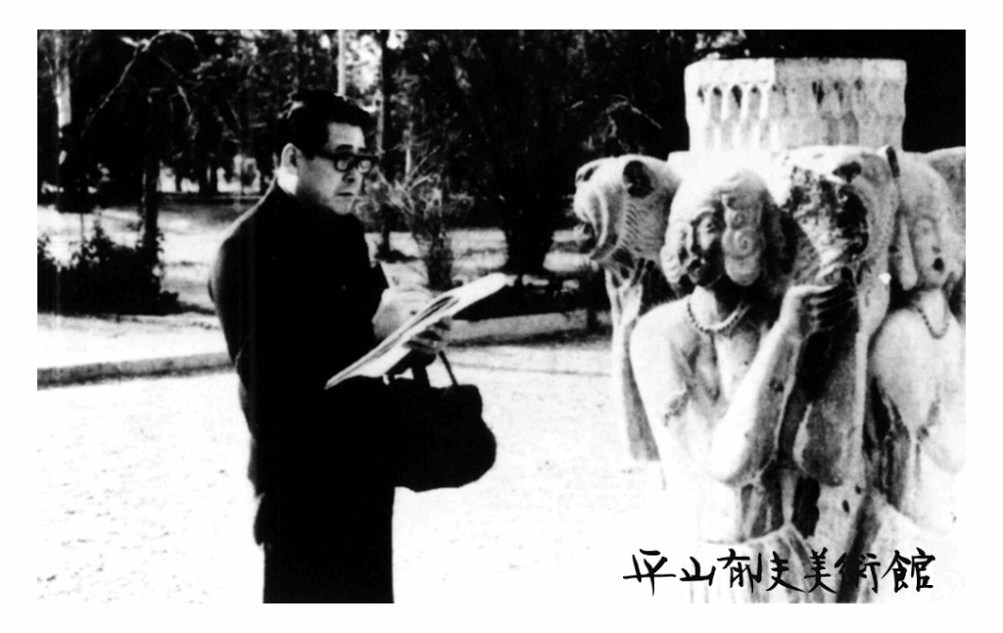

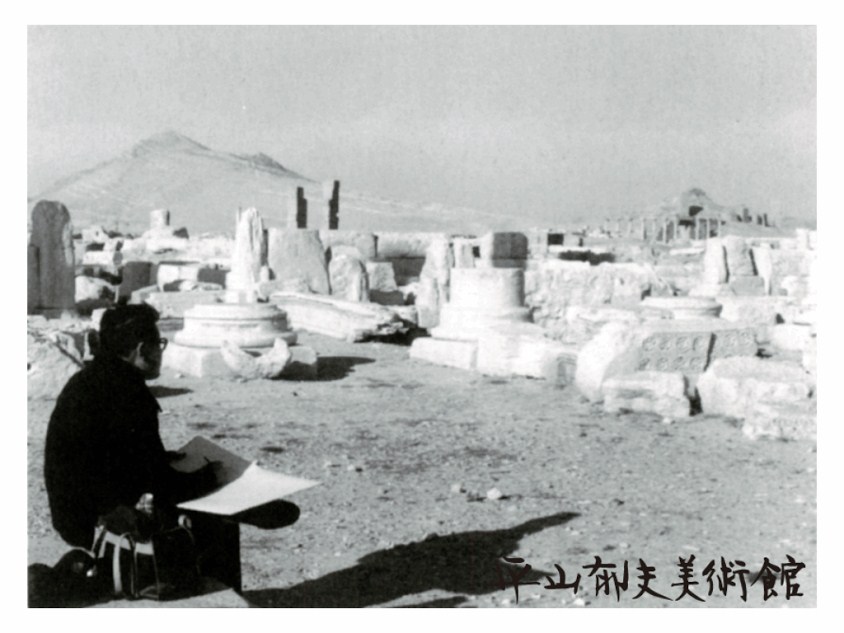

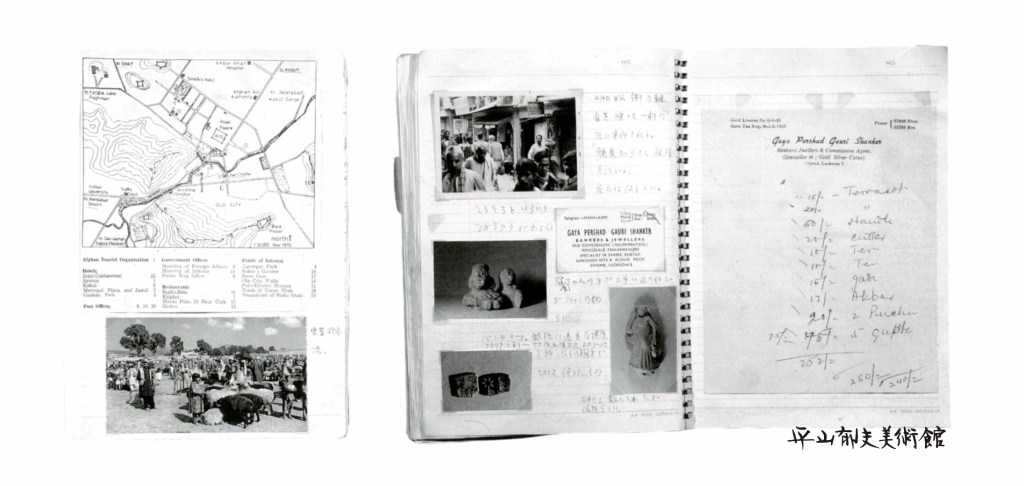

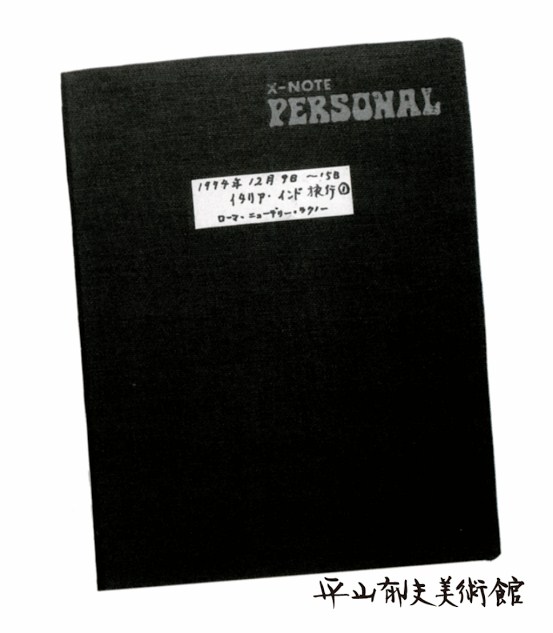

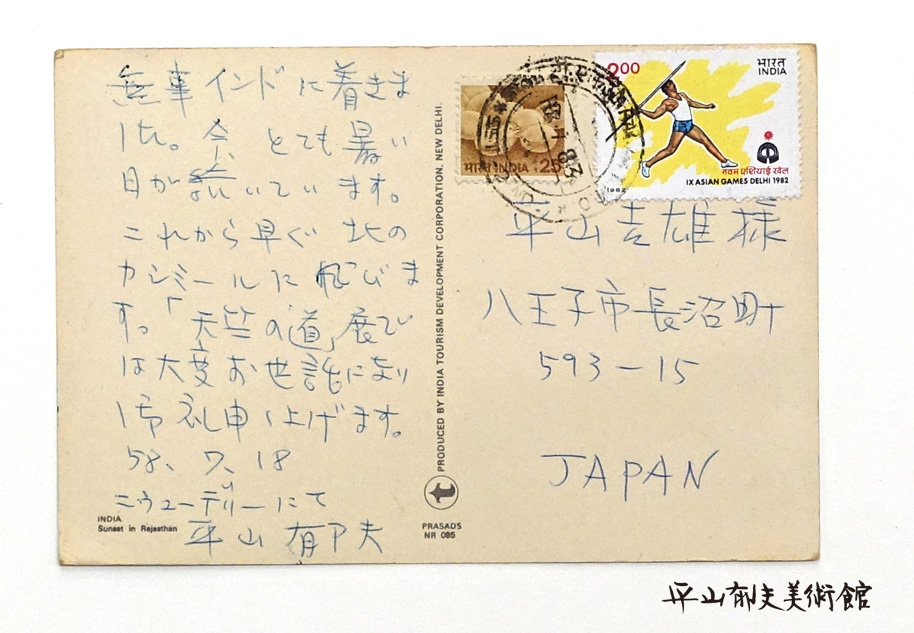

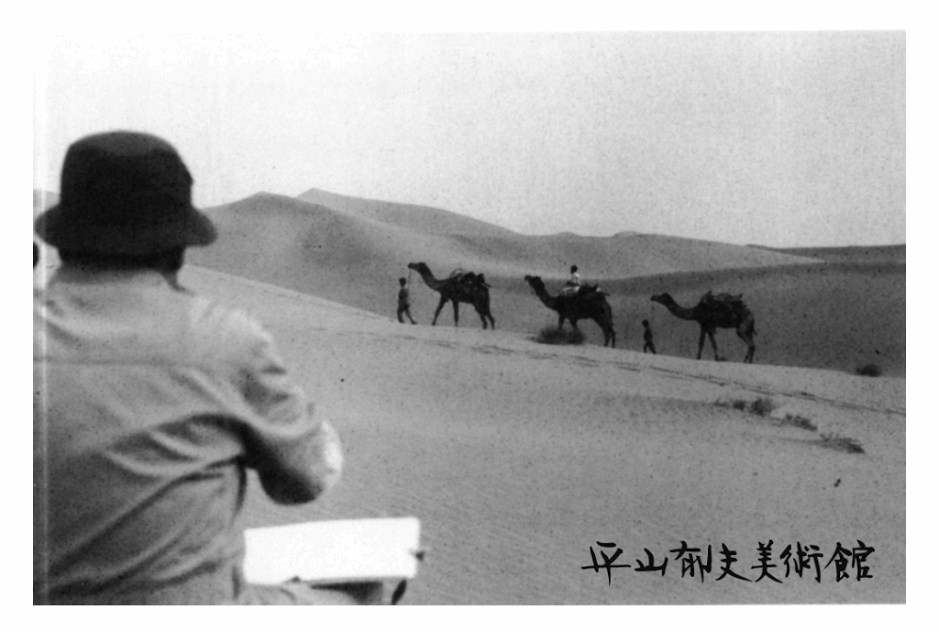

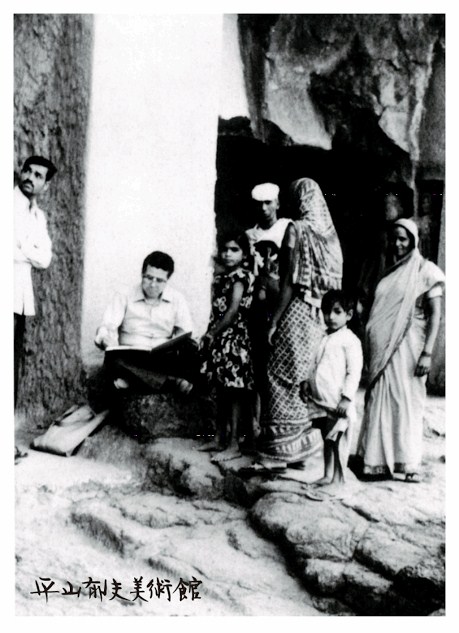

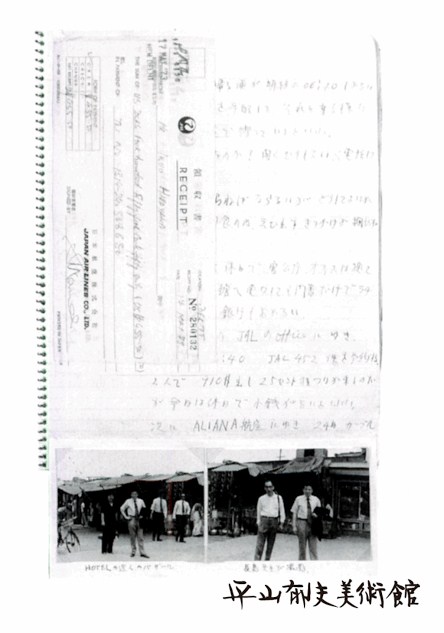

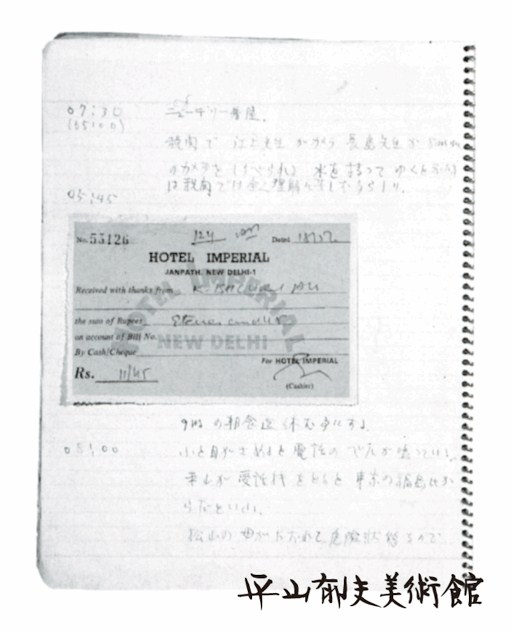

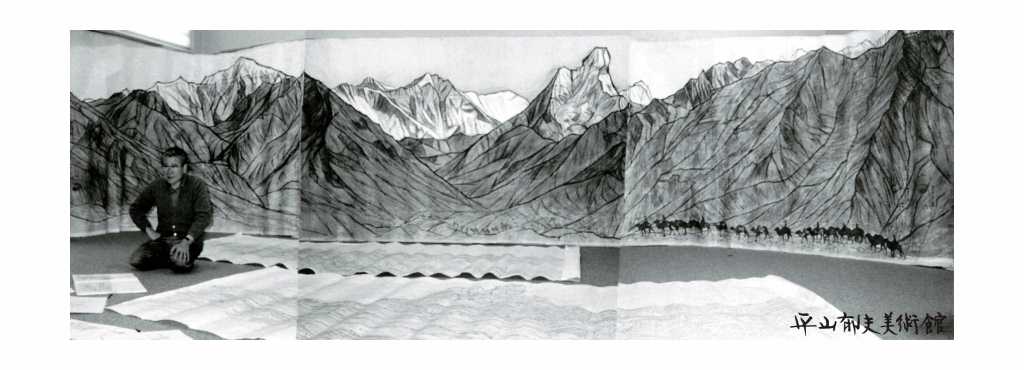

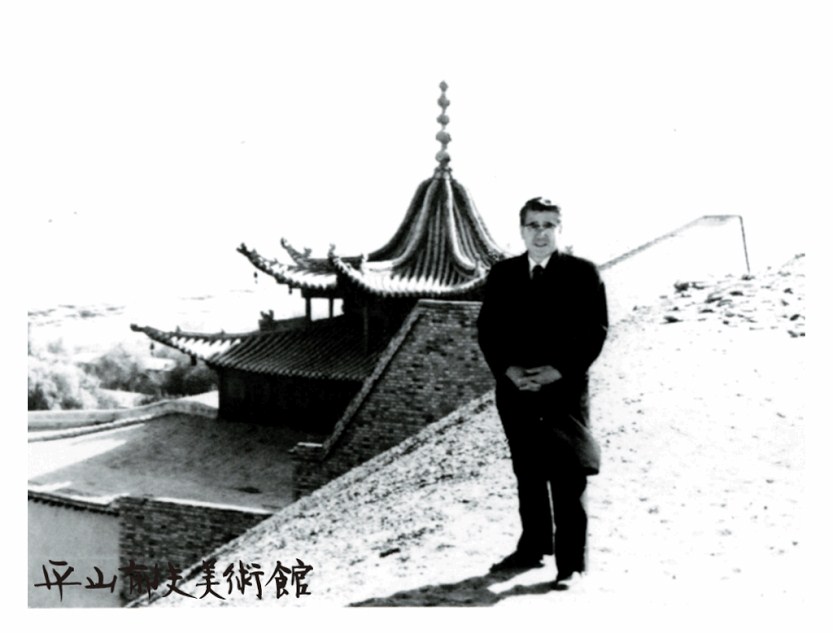

06. 日本文化の源流を訪ねて -シルクロード取材旅行-

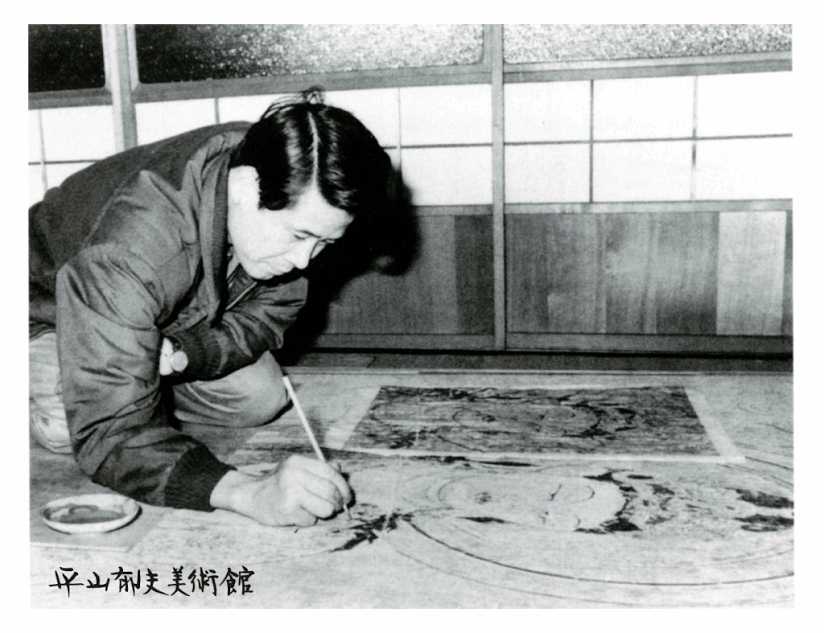

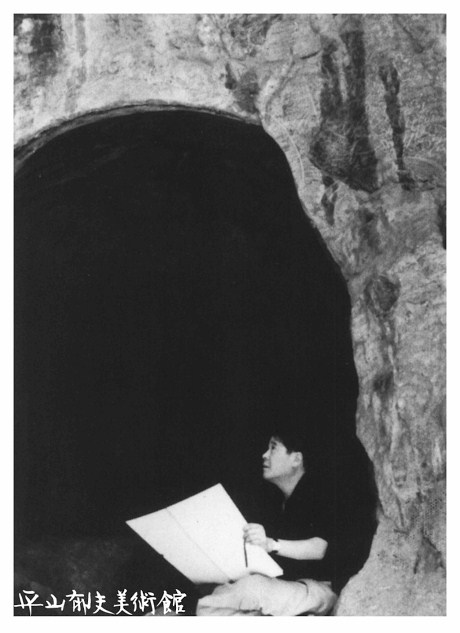

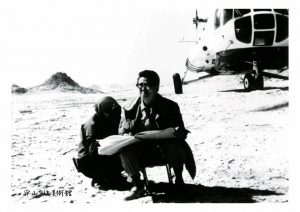

滞在時間49分であった。砂嵐に阻まれながら、必死で写生をする。傍らで美知子夫人が色鉛筆を削り、阿吽の呼吸で平山郁夫に渡す。

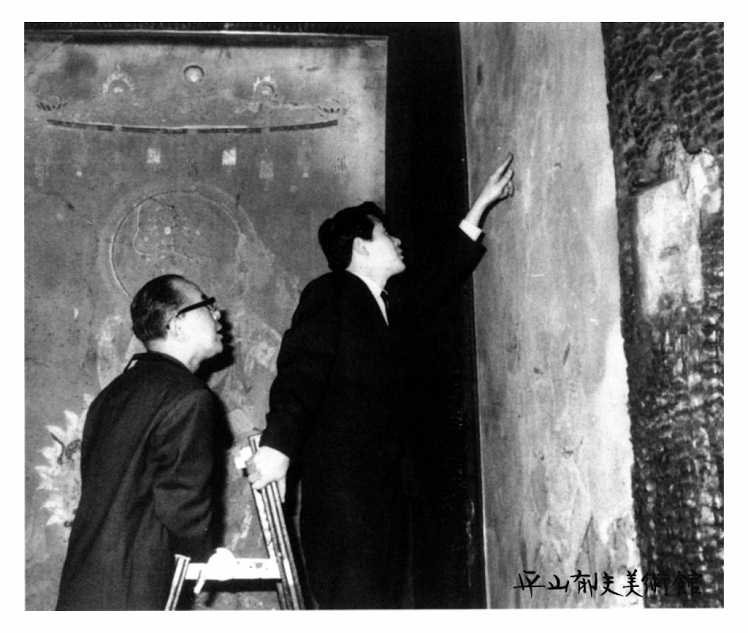

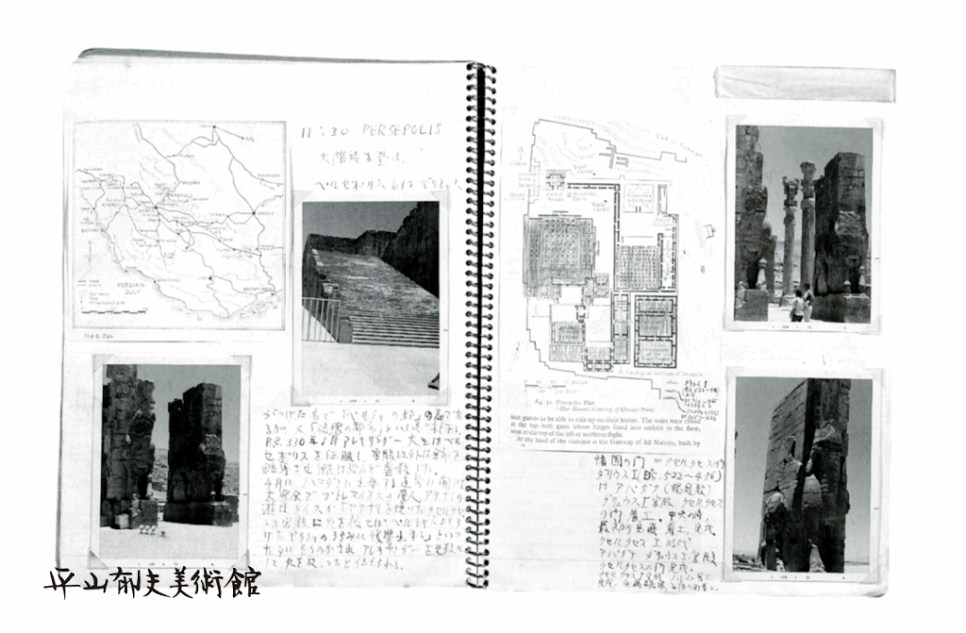

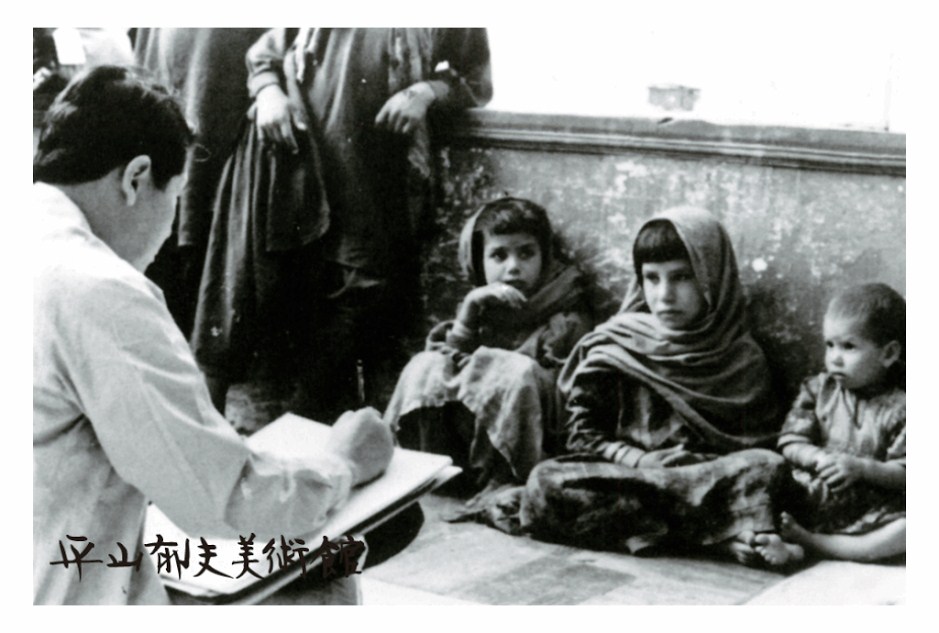

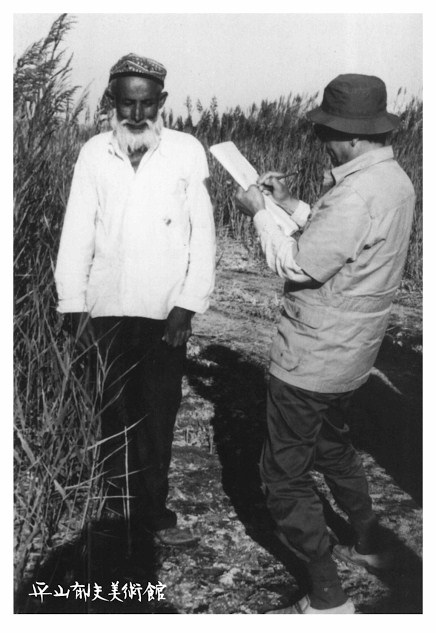

1966年(昭和41)6月、東京芸術大学第1次中世オリエント遺跡学術調査団に参加し、トルコ・カッパドキア地方の洞窟修道院での壁画模写に従事しました。初めて訪れたイスラム圏であり、ヨーロッパとも日本とも異なる文化との出会いでした。

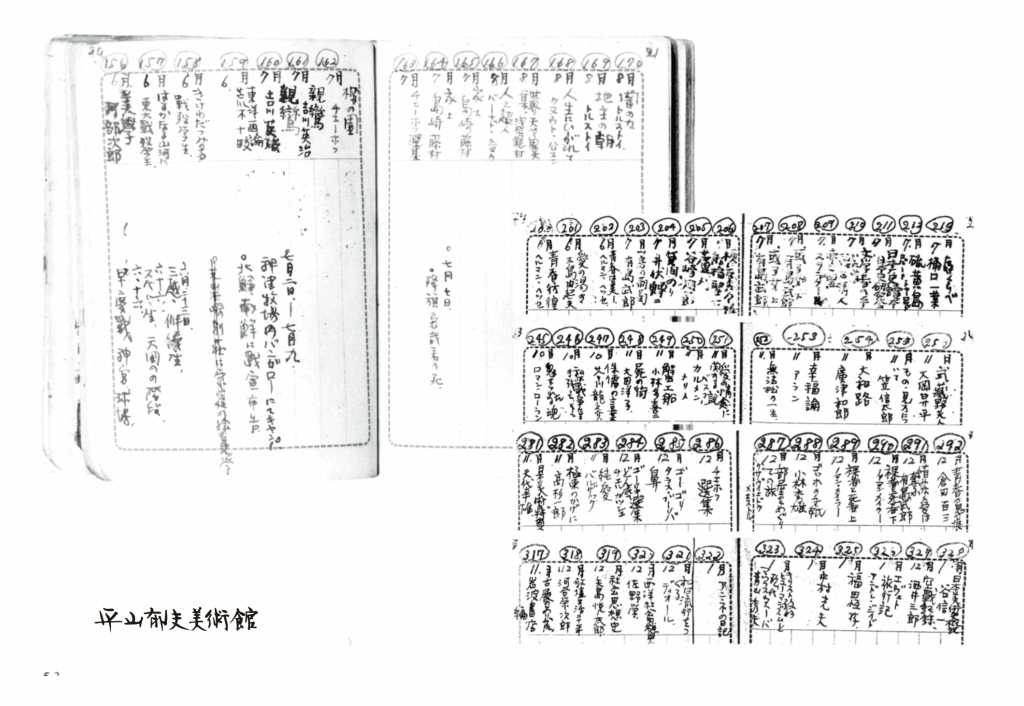

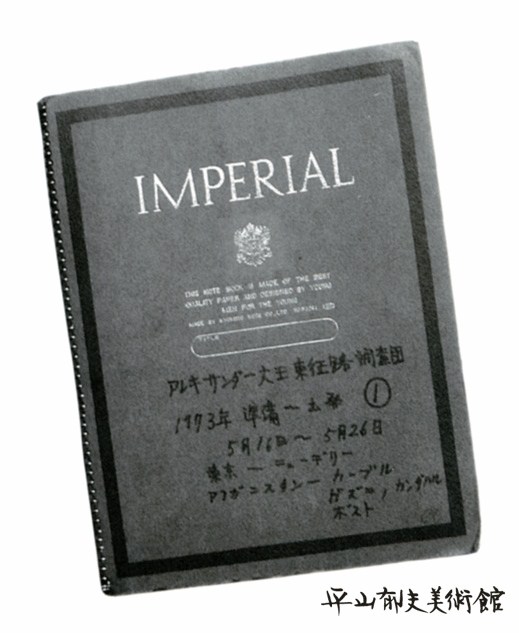

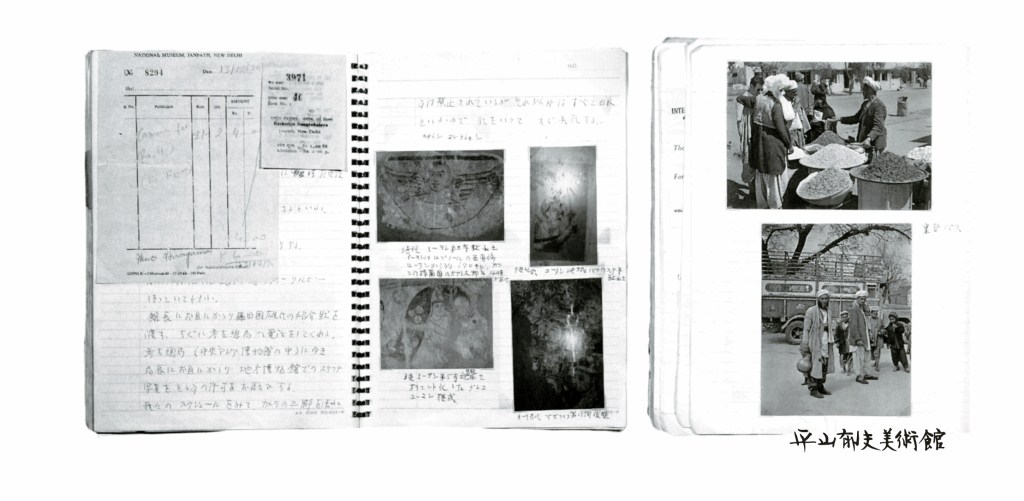

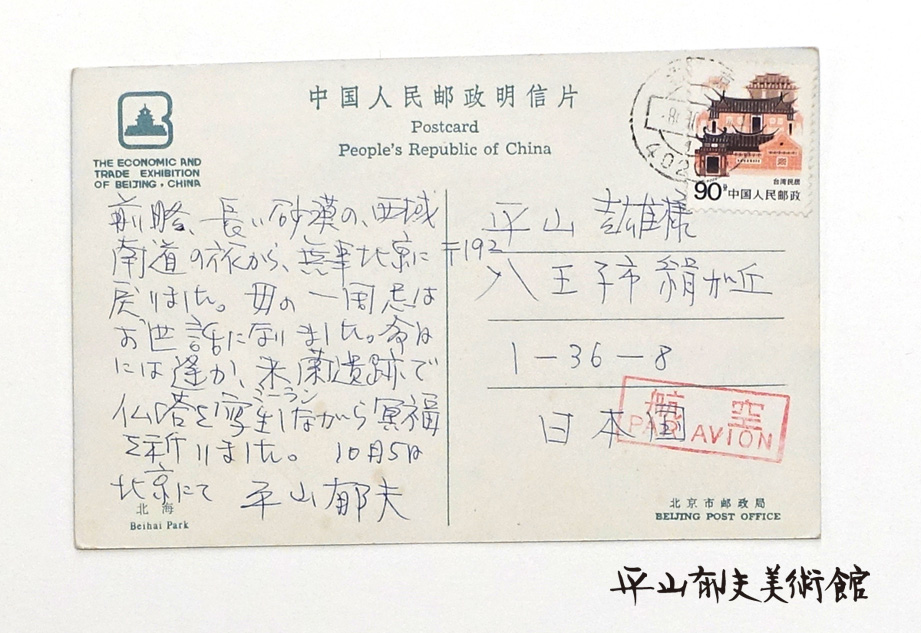

この初めてのオリエント訪問が、平山郁夫の「シルクロード」シリーズの出発点となりました。以後、取材旅行は中近東・中央アジア・インド・中国など160回をこえ、その行程は40万キロにおよんでいます。

その間に描かれたスケッチブックは200冊近くにおよび、スケッチ点数は4,000点を超えています。その膨大なスケッチから、数々の作品が生み出されました。

「絵のことしか考えない私にかわって、雑事一切を手際よくこなしてくれるのも妻であり、旅先でスケッチする私の傍らで、鉛筆を削ったり炎天下に日陰を作るために日傘をさしかけてくれるのも彼女である。私が家族のことにあまり興味を示さずにいても、平山家は微動のゆるぎもせずに円滑に推移している。何よりも、私の芸術の最も良き理解者であってくれることを、感謝しなければならない。掛け値なしに、最良の伴侶を得た、と私は思っている。」(『平山郁夫全集第1巻 日本の山河』講談社)

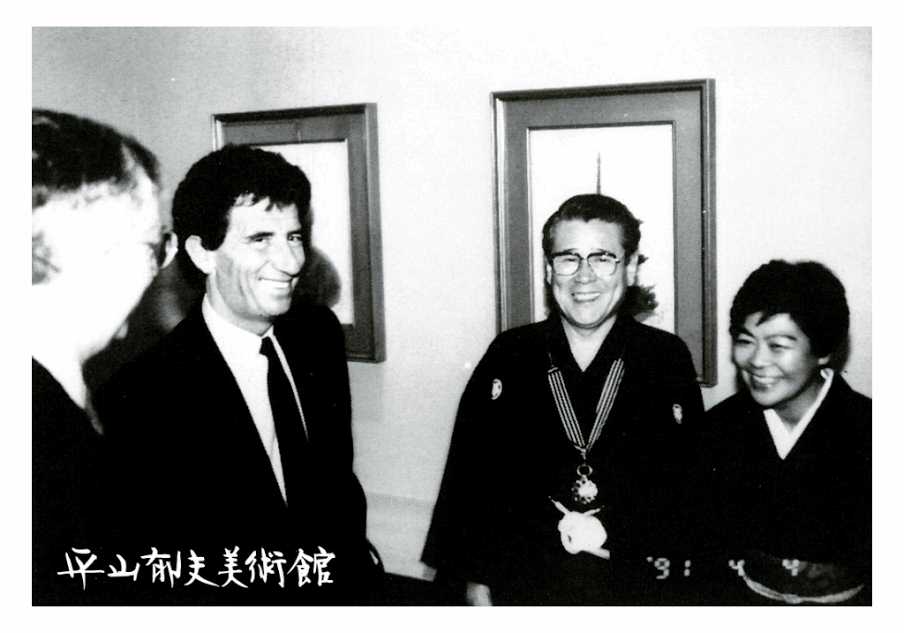

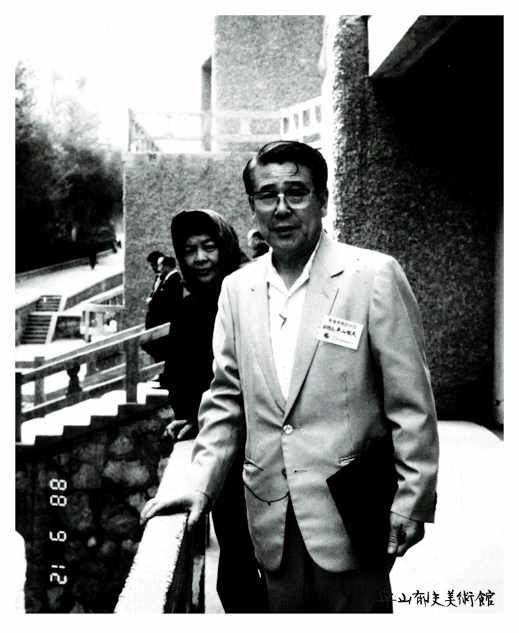

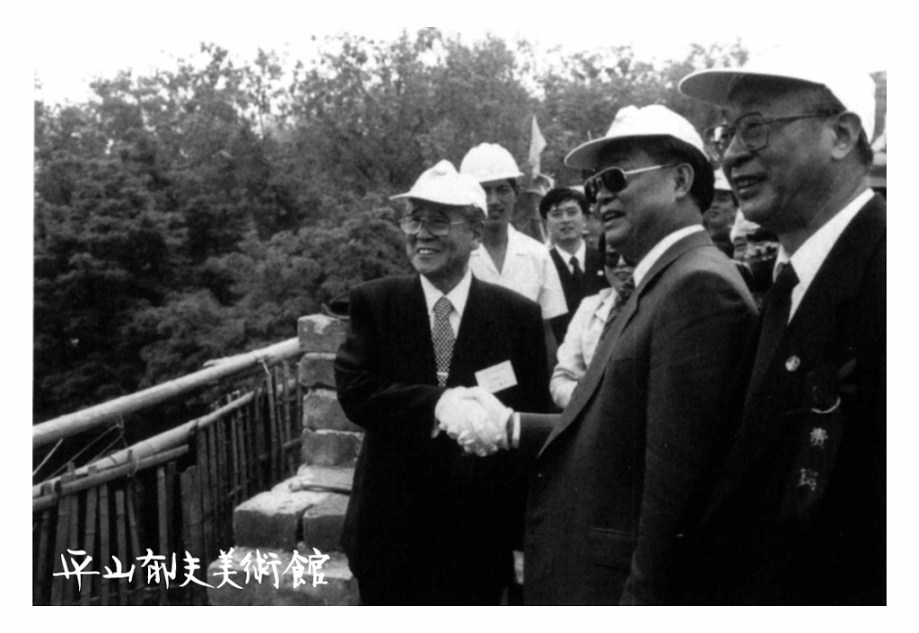

07. 世界に向けて -文化の民間使節-

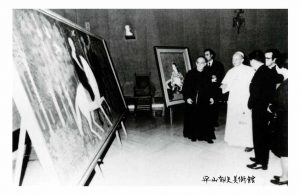

その折、大聖グレゴリオ騎士銀褒章を贈られた。

(1974年)

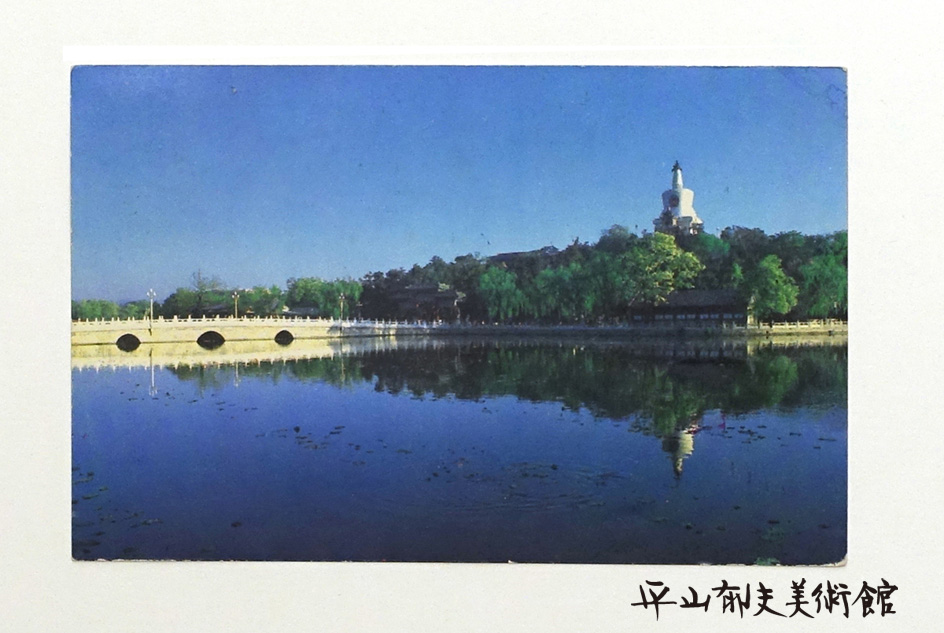

平山郁夫は世界各地への取材旅行を、1966年(昭和41)から亡くなるまでほぼ毎年続けました。訪問目的は取材のみに止まらず、師前田青邨の作品《細川ガラシャ夫人》と自作品《古代東方伝教者》をバチカン宮殿内現代宗教美術コレクションに寄贈のためにバチカンを訪問したことをはじめ、日中文化交流で度重なる要人たちとの会見、また諸外国で開催した個展出席、私費による海外芸術家の招聘や「平山奨学金」の創設のためなど、日本と各国とのさまざまな文化交流を推進する”民間使節”としての役割を担ってきました。

また、世界遺産担当ユネスコ親善大使として、北朝鮮の高句麗古墳の世界遺産登録推進や、残念ながら破壊されてしまったアフガニスタン・バーミヤンの大石仏の保護などにリーダーシップを発揮しました。

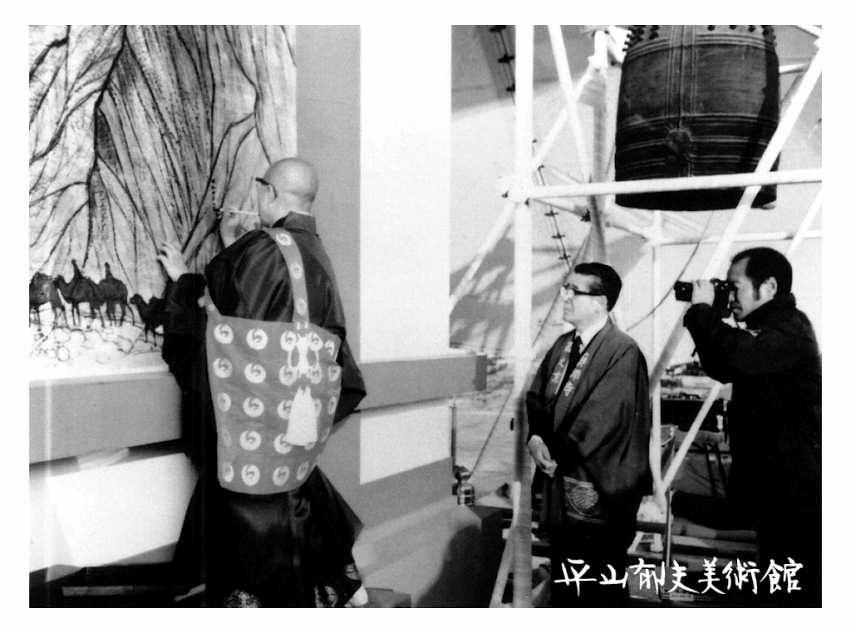

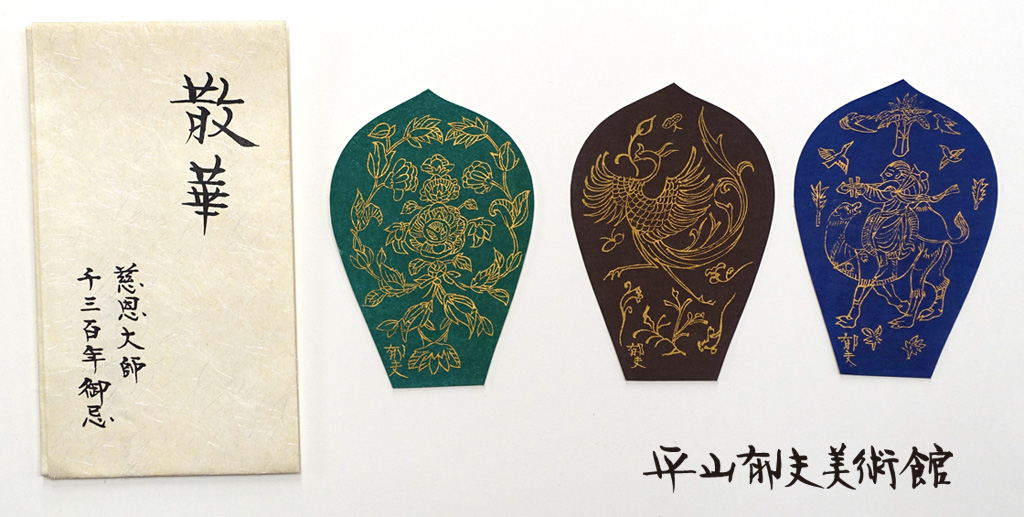

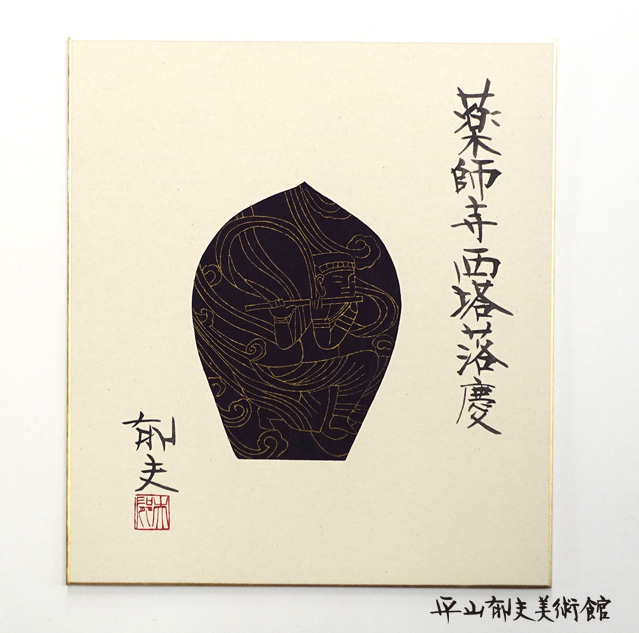

08. 薬師寺玄奘三蔵院 ≪大唐西域壁画≫

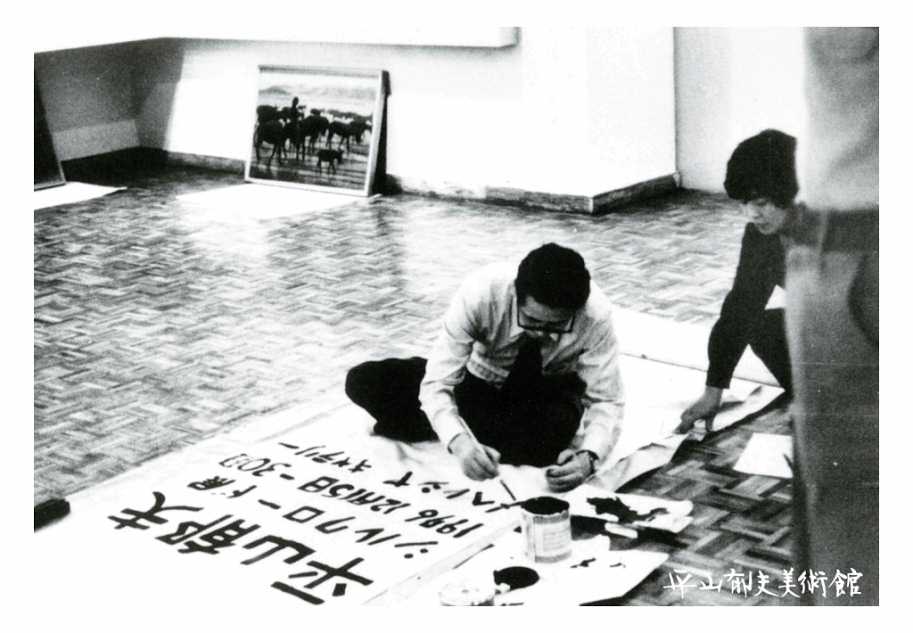

1980年(昭和55)5月13日、奈良・薬師寺玄奘三蔵院壁画絵始めと平山郁夫絵所(鎌倉の自邸内)開きの式が挙行されました。

西暦645年、足掛け17年にわたるインドの旅から仏法をもたらした中国・唐代の高僧玄奘三蔵は、平山郁夫にとって《仏教伝来》を主題とする作品制作の原点をなすものでした。平山郁夫寄進になる絵殿は小さな講堂ほどで、天井には星宿(星座)を配し、壁面には玄奘の功績を荘厳する絵を描きました。高さ2.15、幅50メートルの大壁画で、東西文化交流のモチーフとしての集大成であり、文字通りのライフワークです。構想から20年を費やし、2000年12月31日に完成しました。

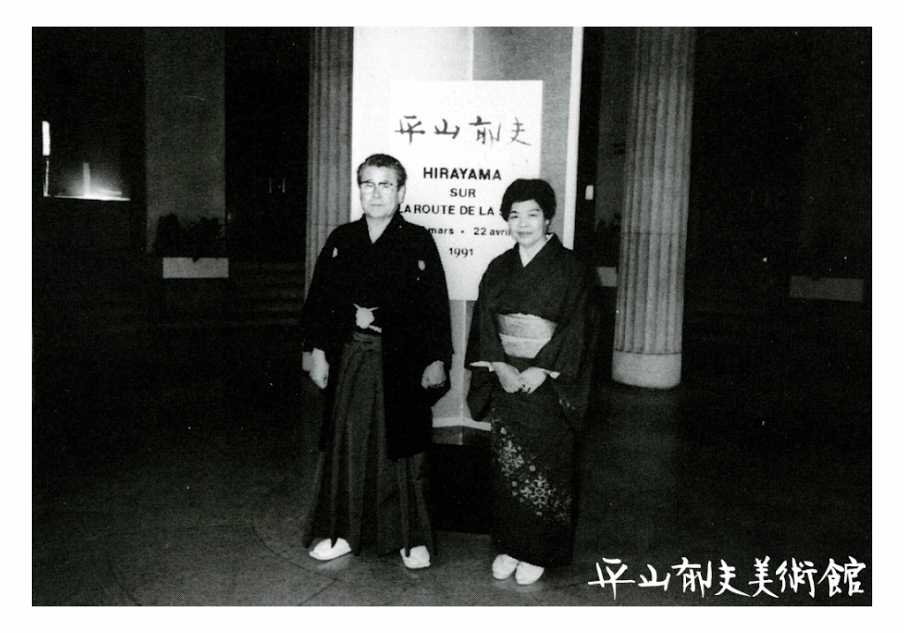

10. 文化財赤十字構想

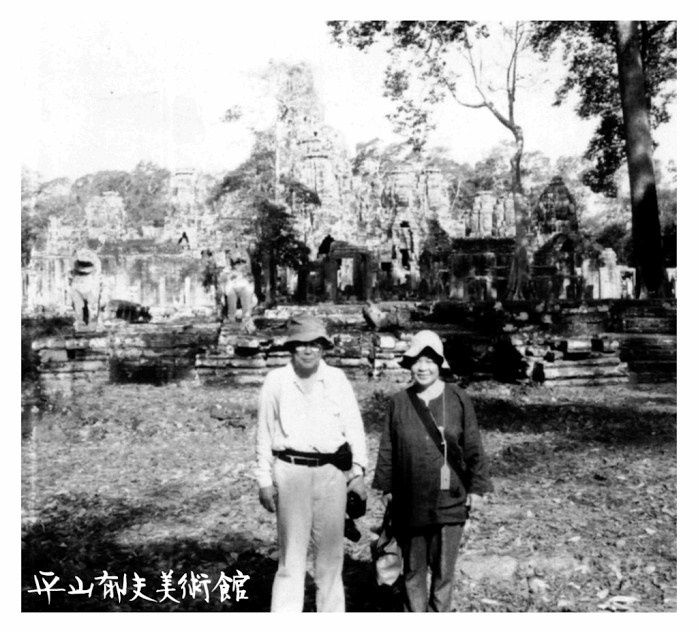

(1991年)

平山郁夫はカンボジア・アンコールワット遺跡、中国・敦煌遺跡、南京城壁、海外の主要な美術館が所蔵する日本古美術修復援助など、滅びつつある世界の文化遺産の保護、救済のため“文化財赤十字構想”を提唱し、私財を投じるなど率先して参画、資金募集のための展覧会を開催するなど、推進役を果たしてきました。

「私が、こうした遺跡や文化財を我々の手で後世に残さなくてはならないと考えたのも、絵のテーマと同様、平和な世界を望む気持ちから生まれたものです。歴史の生きた証人である遺跡や文化財を守ることは、平和の象徴にほかなりません」(『日本画のこころ』講談社)という平山郁夫をつきうごかすものは、原爆で喪った学友たちへの鎮魂の想いなのです。